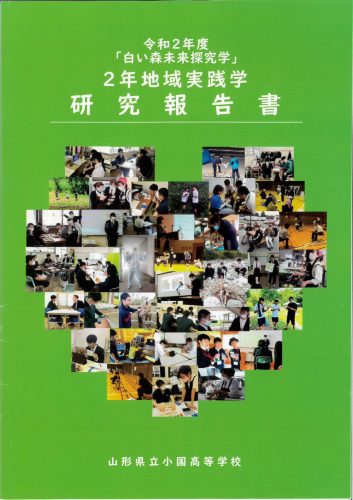

白い森未来探究学

白い森未来探究学とは

主体的かつ探究的な活動を通し他者と協働し、広い視野を持ち、社会の状況変化に応じ柔軟に、前向きに再構築できる能力の育成を目指すことを目的としています。3ヶ年を通した活動で、個々の活動から同じような分野の調査・追究を深めるプログラムとなっています。 |

1年時(地域文化学)

保小中高一貫教育の柱として、小中学校で取り組んだ「白い森学習」を発展させ、高大連携を図る本校独自の取り組みです。1年時は、地域に出て地域に浸り、地域のかっこいい大人たちとのふれあいや対話から、大きな気付きを得ています。そこから自分の「やりたい」を見つけ、それを校内発表会で提案し、2年時の「地域実践学」につなげていきます。2年時(地域実践学)

2年時は、「やってみよう」の精神のもと、マイプロジェクト(マイプロジェクト=身の回りの課題や関心をテーマにプロジェクトを立ち上げ、実行することを通して学ぶ、 探究型学習プログラム)を実践していきます。地域の大人等とのトークフォークダンスや日々の地域活動などから、多くのヒントなどを得て、自分の探究活動をより豊かなものにしていきます。校内発表会に向けた振り返りを通して、自己有用感を自覚でき、3年時の「地域構想学」に発展させていきます。3年時(地域構想学)

3年時は、小国高校で身につけた力などについて自己理解を深めるとともに、今後自分が社会とどのように関わろうとしているのかなどについて、中学生や地域の大人たちにプレゼンテーションを行います。「主体性」「挑戦心」「協働力」が身につき、社会でも自信を持って柔軟に生きていける力が身についたことを実感できます。

「第6次山形県教育振興計画」に「地域文化学」が掲載されました平成27年5月に策定された「第6次山形県教育振興計画」に本校の「地域文化学」がコラムとして掲載されました。 |

研究報告書

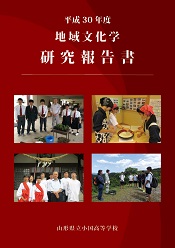

平成30年度

|

令和2年度  |

令和3年度

|

||||||||||||||||||||||||

平成27年度

|

平成28年度

|

平成29年度

|

||||||||||||||||||||||||

平成24年度

|

平成25年度

|

平成26年度

|

||||||||||||||||||||||||

平成21年度

|

平成22年度

|

平成23年度

|

||||||||||||||||||||||||

平成18年度

|

平成19年度

|

平成20年度

|

||||||||||||||||||||||||

地域文化学に関する制作物 |

||||||||||||||||||||||||||

【小謡 曲国の伝承歌】

(平成21年度) 【小謡 曲国の伝承歌】

(平成21年度) |

|

|

||||||||||||||||||||||||

地域の伝承文化に学ぶコンテスト受賞リポート(國學院大學主催)

第4回

平成21年度【佳作】

|

第5回

平成22年度【佳作】

|

第6回

平成23年度【優秀賞】

|

||

第7回

平成24年度【最優秀賞】

|

||||

指導いただいた大学の先生と研究テーマ

平成30年度

| 班 | 研究のテーマ・活動の様子 | ご指導いただいた大学の先生 | |

| 1 | 小国町産ヤマウコギの産業化を目指して ~ 栽培について ~ | 山形大学 工学部 名誉教授 山形県立産業技術短期大学校 | 尾形健明先生 |

| 2 | 食品開発から見る小国 | 山形大学 地域教育文化学部 | 矢口友理先生 三原法子先生 |

| 3 | 国町大宮子易両神社をめぐる研究調査 | 山形大学 人文学部 名誉教授 | 菊地仁先生 |

| 4 | 小国町をPRしよう! | 東北公益文科大学 公益学部 | 呉尚浩先生 |

平成29年度

| 班 | 研究のテーマ・活動の様子 | ご指導いただいた大学の先生 | |

| 1 | 小国町の木を使って何ができるか | 山形大学 地域教育文化学部 地域教育文化学科 | 齋藤 学 先生 |

| 2 | ポリフェノールを多量に含む ヤマウコギを美味しく食べるには? | 山形大学工学部 大学院理工学研究科 名誉教授 | 尾形健明 先生 |

| 3 | 昔物語の伝承地を巡る | 東北文教大学 短期大学部 総合文化学科 | 菊地和博 先生 |

| 4 | Oguu第10号 特集:小国八景・羽越水害から50年 | 東北公益文科大学 公益学部 | 呉 尚浩 先生 |

| 5 | 雑穀を使った商品開発 | ||

平成28年度

| 班 | 研究のテーマ・活動の様子 | ご指導いただいた大学の先生 | |

| 1 | 地域資源をデザインする ~体験からアイディアへ~ | 山形大学 地域教育文化学部 地域教育文化学科 | 齋藤 学 先生 |

| 2 | ヤマウコギのポリフェノールを 利用した食品開発 | 山形大学 工学部 大学院理工学研究科 | 尾形健明 先生 |

| 3 | 昔物語の伝承地を巡る | 東北文教大学 短期大学部 総合文化学科 | 菊地和博 先生 |

| 4 | 『Oguu』制作 ~小国の伝統を今にアレンジ!~ | 東北公益文科大学 公益学部 | 呉 尚浩 先生 |

| 5 | 幼児の遊び ~手作り紙芝居を通して幼児とふれあう~ | 羽陽学園短期大学 専攻科福祉専攻 | 柏倉弘和 先生 |

平成27年度

| 班 | 研究のテーマ・活動の様子 | ご指導いただいた大学の先生 | |

| 1 | 工作・工芸 さまざまな工作・工芸アケビのつる細工製作 | 山形大学 地域教育文化学部 生活総合学科 | 齋藤 学 先生 |

| 2 | 小国町産ヤマウコギのポリフェノール分析 | 山形大学 大学院理工学研究科 | 尾形健明 先生 |

| 3 | 昔物語の伝承地を巡る | 東北文教大学 短期大学部 総合文化学科 | 菊地和博 先生 |

| 4 | Life Is Fantastic | 東北公益文科大学 公益学部 | 呉 尚浩 先生 |

| 5 | 小国高校に新しい図書館を提案する | 米沢女子短期大学 国語国文学科 | 新藤 透 先生 |

| 6 | 子どもから大人までが協力し、 平和に暮らせる町を目指して ~ 人が地域を支える町づくり ~ | 羽陽学園短期大学 専攻科福祉専攻 | 荒木隆俊 先生 |

平成26年度

| 班 | 研究のテーマ・活動の様子 | ご指導いただいた大学の先生 | |

| 1 | 小国町の地形・地質の成り立ち | 山形大学地域教育文化学部 生活総合学科 | 川邉孝幸先生 |

| 2 | 山菜の機能性成分分析 ~山菜の処理・保存の影響~ | 山形大学工学部大学院理工学研究科 | 尾形健明先生 |

| 3 | 昔物語の伝承地を巡る | 東北文教大学短期大学部 総合文化学科 | 菊地和博先生 |

| 4 | 地域おこし Oguu7号発行 | 東北公益文科大学 公益学部 | 呉 尚浩先生 |

| 5 | 越後米沢街道十三峠 | 米沢女子短期大学 日本史学科 | 原淳一郎先生 |

| 6 | 人と自然が織りなすやさしい暮らしがあるまち、 「白い森の国 おぐに」を目指して ~ 小国町の福祉の取り組みについて ~ | 羽陽学園短期大学 専攻科福祉専攻 | 佐々木達雄先生 |

平成25年度

| 班 | 研究のテーマ・活動の様子 | ご指導いただいた大学の先生 | |

| 1 | 小国町の地形・地質の成り立ちを探る | 山形大学地域教育文化学部生活総合学科 | 川邉孝幸先生 |

| 2 | 自然の恵みの成分分析 | 山形大学 工学部 大学院理工学研究科 | 尾形健明先生 |

| 3 | 昔物語の伝承地を探る | 東北文教大学短期大学部 総合文化学科 | 菊地和博先生 |

| 4 | 地域おこし Oguu6号発行 | 東北公益文科大学 公益学部 | 呉 尚浩先生 |

| 5 | 山の生業 | 米沢女子短期大学 日本史学科 | 原淳一郎先生 |

| 6 | 小国町の保育と介護の現状から福祉問題を探る | 羽陽学園短期大学 専攻科福祉専攻 | 佐々木達雄先生 |

平成24年度

| 班 | 研究のテーマ | ご指導いただいた大学の先生 | |

| 1 | 小国町の地形・地質の成り立ちを探る | 山形大学地域教育文化学部生活総合学科 | 川邉孝幸先生 |

| 2 | 身近なエネルギーと熱 ~木材の可能性~ | 山形大学工学部 大学院理工学研究科 | 高橋一郎先生 |

| 3 | 昔物語の伝承地を巡る | 東北文教大学短期大学部 総合文化学科 | 菊地和博先生 |

| 4 | 白い森小国の新たな魅力を発見しよう | 東北公益文科大学 公益学部 | 呉 尚浩先生 |

| 5 | 石造物から歴史を見る | 米沢女子短期大学 日本史学科 | 原淳一郎先生 |

| 6 | 小国の保育と介護から見えてきたこと ~少子高齢化が進む中で~ | 羽陽学園短期大学 専攻科福祉専攻 | 佐々木達雄先生 |

平成23年度

| 班 | 研究のテーマ | ご指導いただいた大学の先生 | |

| 1 | 小国町の地質・地形の成り立ちを知る | 山形大学地域教育文化学部 生活総合学科 | 川邉孝幸先生 |

| 2 | 農業汚染物を利用した汚染飲料水浄化プロジェクト | 山形大学工学部 大学院理工学研究科 機能高分子工学分野 | 皆川雅朋先生 |

| 3 | 昔物語から探る小国町 | 東北文教大学短期大学部 総合文化学科 | 菊地和博先生 |

| 4 | Oguu(おぐう)第4弾の発信 | 東北公益文科大学 公益学部 | 呉 尚浩先生 |

| 5 | 私たちが考えるパワースポット ~小国町の魅力を求めて~ | 米沢女子短期大学 日本史学科 | 原淳一郎先生 |

| 6 | 小国町における保育と介護の現状 | 羽陽学園短期大学 専攻科福祉専攻 | 佐々木達雄先生 |

| 7 | 小国町の医療・福祉の現状と課題 | 三友堂病院看護専門学校 | 遠藤美穂子先生 |

平成22年度

| 班 | 研究のテーマ | ご指導いただいた大学の先生 | |

| 1 | 蛍光物質をつくる | 山形大学工学部 大学院理工学研究科 機能高分子工学 | 前山勝也先生 |

| 2 | 昔物語から探る小国町 | 東北文教大学 短期大学部 総合文化学科 | 菊地和博先生 |

| 3 | Oguu第3弾 | 東北公益文科大学 公益学部 | 呉 尚浩先生 |

| 4 | 地域の歴史・民俗学 | 米沢女子短期大学 日本史学科 | 原淳一郎先生 |

| 5 | 小児看護学 | 新潟医療福祉大学 健康科学部看護学科 | 松井由美子先生 |

平成21年度

| 班 | 研究のテーマ | ご指導いただいた大学の先生 | |

| 1 | 人と人のつながりを視る | 山形大学工学部 大学院理工学研究科 | 田中 敦先生 |

| 2 | 子供の遊びの伝承歌について | 山形大学 地域教育文化学部 文化創造学科 | 鈴木 渉先生 |

| 3 | 小国町の昔物語について | 東北芸術工科大学 東北文化研究センター | 菊地和博先生 |

| 4 | 雑誌・Oguuで発信 ー白い森おぐにの恵みー | 東北公益文科大学 公益学部 | 呉 尚浩先生 |

| 5 | 小国の歴史・文化を探る 日本近世史、寺社参詣史・旅行史 | 米沢女子短期大学 日本史学科 | 原淳一郎先生 |

| 6 | 豊かな自然と小国の人々 | 山形短期大学 総合文化学科 | 大川健嗣先生 |

| 7 | 小児看護学 | 新潟医療福祉大学 健康科学部看護学科 | 松井由美子先生 |

平成20年度

| 班 | 研究のテーマ | ご指導いただいた大学の先生 | |

| 1 | バイオディーゼル燃料を作ろう | 山形大学工学部 大学院理工学研究科 | 木島龍朗先生 |

| 2 | 舟渡の獅子踊りについて | 山形大学 地域教育文化学部 文化創造学科 | 鈴木 渉先生 |

| 3 | 市野々下叶水の民俗文化について | 東北芸術工科大学 東北文化研究センター | 菊地和博先生 |

| 4 | 小国の魅力を発信する | 東北公益文科大学 公益学部 | 呉 尚浩先生 |

| 5 | 近代小国の歴史・文化を知る | 米沢女子短期大学 日本史学科 | 布施賢治先生 |

| 6 | 豊かな自然と小国の人々 | 山形短期大学 総合文化学科 | 大川健嗣先生 |

| 7 | 保健医療福祉の連携 | 新潟医療福祉大学 健康科学部看護学科 | 三澤寿美先生 |

平成19年度

| 班 | 研究のテーマ | ご指導いただいた大学の先生 | |

| 1 | 雪氷冷熱をエネルギー資源として利用しよう | 山形大学工学部 機械システム工学科 | 横山孝男先生 |

| 2 | 歌舞伎・祭ばやし・地域の唄 | 山形大学 地域教育文化学部文化創造学科 | 鈴木 渉先生 |

| 3 | 民俗芸能・民俗行事庶民信仰・伝統工芸 | 東北芸術工科大学 東北文化研究センター | 菊地和博先生 |

| 4 | 市町村合併・選挙について | 東北公益文科大学 公益学部 | 和田明子先生 |

| 5 | 小国の歴史・文化を知る | 米沢女子短期大学 日本史学科 | 小林文雄先生 |

| 米沢女子短期大学 日本史学科 | 吉田 歓先生 | ||

| 6 | 豊かな自然と小国の人々 | 山形短期大学 総合文化学科 | 大川健嗣先生 |

| 7 | 山間部地域における保健医療福祉の連携 | 新潟医療福祉大学 健康科学部看護学科 | 三澤寿美先生 |

平成18年度

| 班 | 研究のテーマ | ご指導いただいた大学の先生 | |

| 1 | 地域の地質や生い立ちを知る | 山形大学 地域教育文化学部 生活総合学科 | 大友幸子先生 |

| 2 | 暮らしの科学技術 | 山形大学工学部 電気電子工学科 | 東山禎夫先生 |

| 山形大学工学部応用生命システム工学科 | 横山道央先生 | ||

| 3 | まちづくり | 宮城大学大学院 | 横森豊雄先生 |

| 4 | これからの生活環境 | 東北公益文科大学 公益学部 | 澤邉みさ子先生 |

| 5 | 生活習慣と健康 | 米沢女子短期大学 健康栄養学科 | 川越有見子先生 |

| 米沢女子短期大学 健康栄養学科 | 加藤守匡先生 | ||

| 6 | 小国の自然と伝承文化を読みすすめる | 東北芸術工科大学東北文化研究センター | 菊地和博先生 |

| 7 | 小国の自然と暮らしの場を読みすすめる | 東北芸術工科大学デザイン工学部 | 廣瀬俊介先生 |

What is "Local Culturology?"

As a continuation of the “White Forest Oguni Studies” programs provided in Oguni’s elementary and junior high schools, Local Culturology is a course unique to our school that aims to connect high school to university-level learning. The goal of the course is to allow students, choosing a general theme from social studies, culture, natural sciences and several others, to learn about their home through comparing their region to others. ] Through these studies, they discover the challenges their locality faces in these various fields and conduct concentrated research aimed at solving them. The course thus serves as a learning activity that both connects to students’ ways of life and introduces them to the kinds of research they will conduct in university.Research Presentation Symposium

In November every year, students invite their teachers to the Research Presentation Symposium. Each team gives a PowerPoint presentation summarizing the results of the research they have conducted since April. Here, they apply the “Fundamentals of Presentation” skills they have learned in their IT classes to carry out presentations that are easy to understand. Students also conduct public presentations, so many people in Oguni are able to hear about the students’ projects, which they have so far praised very highly. Our school's Local Culturology course was featured in a column in the 6th Yamagata Prefecture Education Improvement Plan in 2015.Research Reports

2018

|

|||

| 2014

|